院長ブログ

2025.10.15

続・喉頭の話

もう喉頭の話は終わったと思ったでしょ?でも”気道の枠組み”に問題が起きたときの話もまだなので続けさせて欲しい。

喉頭は軟骨でできている。骨ではなくて軟骨なのは軽く柔軟な動きを求められつつ、枠=フレームとしての強固さを備えたいという要求に合致している。喉頭と同じ構造なのは、耳介軟骨=音が通るフレーム、鼻翼軟骨=空気が通るフレームである。

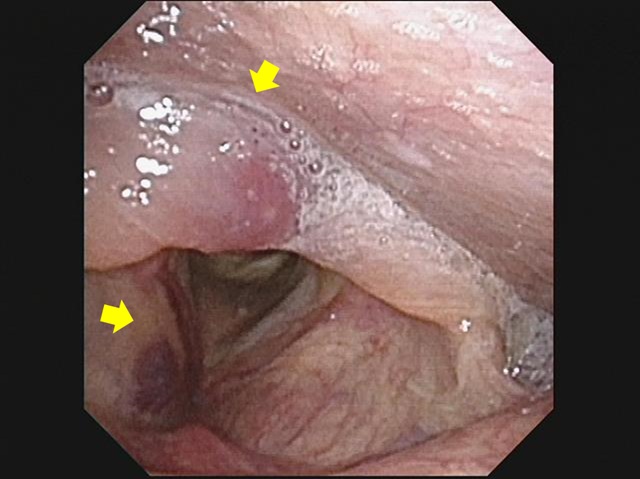

この喉頭の持ち主は、ベンチプレスで安全バーの確認を忘れました。

(喉頭の右側がむくんだり、内出血を起こしている)

Maxチャレンジで上がらないバーベルが首を圧迫し、死を覚悟したそうな。私は声を大にして言いたい(書きたい)が、喉頭は空気を通すため強固な作り、とは言えど、その上に何十キロのバーベルが乗る設定にはなっていない。

私が体験した初めての喉頭外傷は、フロントガラスが凍る夜に運転席側の一部が溶けただけで車を発進させ、事故を起こした男性だった。「よく見ようと思って、ハンドルの上に首を置いてました」。。。って”よく見る⁉”と深夜の救急で思ったっけ。

一口に声嗄れと言っても、喉頭外傷の声は聞き取ることが難しいレベルに嗄れている。ギターで例えると声帯結節やポリープは弦の問題で、喉頭外傷はギター自体が壊れているようなものだ。プロレスラーの天龍源一郎の声がまさにそれだ。耳にするたびに私は「ラリアートによる喉頭外傷では?」と考えてしまう。

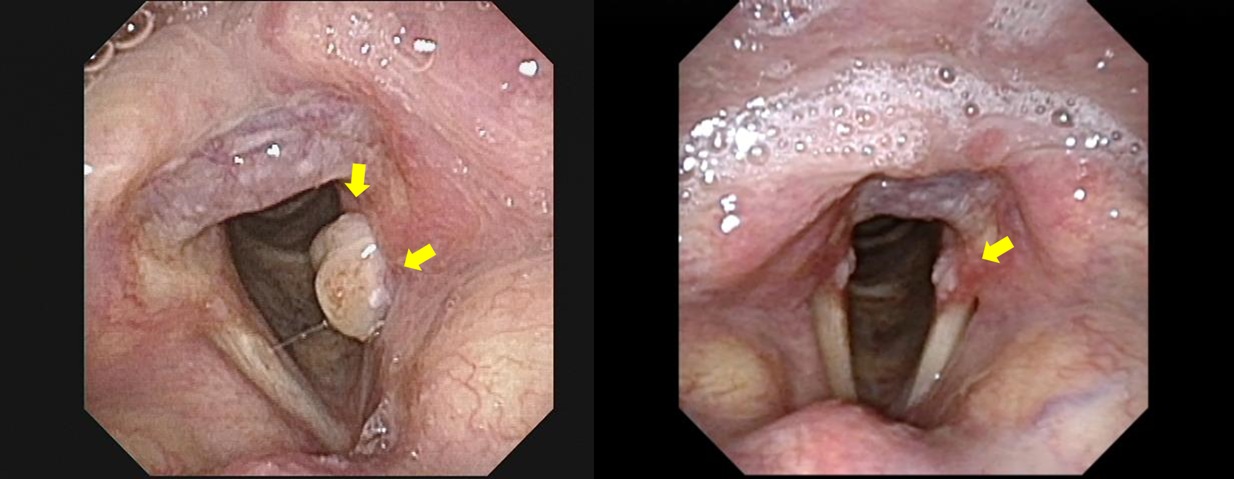

次に食べ物は食道へ、空気は気道へと喉頭は分けてくれる。つまり喉頭は食べ物と空気の分岐部にあるので、胃液が逆流するとそれなりの影響を受ける。

(左:胃酸の海にやられた喉頭、右:治療後)

こんな大きいものが喉頭についているのに、発声のスィートスポットではないため声嗄れはない。

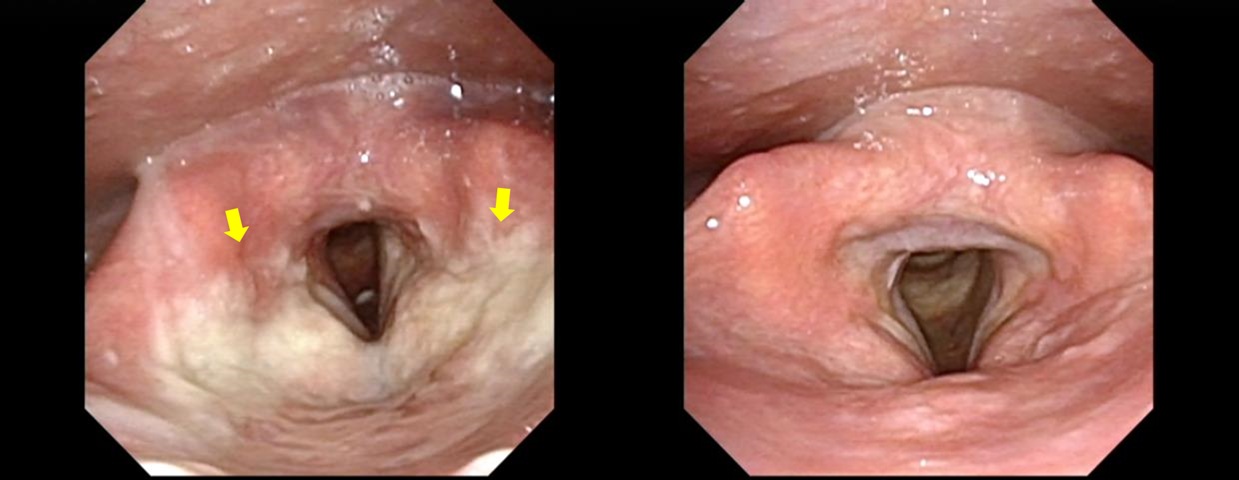

最後はやはりザ・炎症で締めくくりたい。喉頭の役割を果たせなくなったその姿をご覧あれ。

(左:喉頭の内側の粘膜が広い範囲で炎症を起こしている。右:治療後)

こうなると話すときも食べるときものどが痛い。でも、空気は気管に入るから死にはしない。

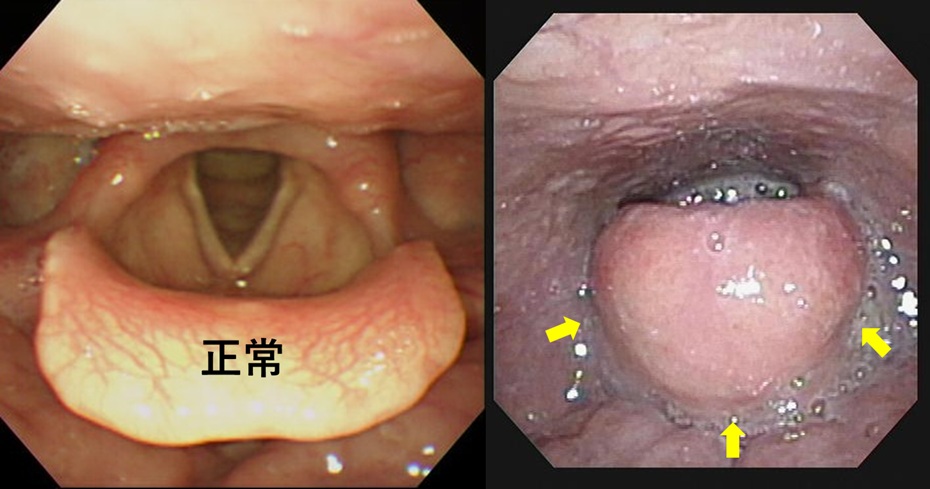

(左:正常な喉頭蓋、右:ピンポン玉のように腫れた喉頭蓋、急性喉頭蓋炎)

左の写真のべらべらしたものが正常な喉頭蓋で気管に食べ物が入らないように”ふた”の役目を果たす。(蓋はふたという漢字)それが腫れると左の写真のように気道をふさぎ、しまいには窒息してしまう。

この写真の主は”のどが痛い”と訴えても、「あなたは扁桃を取る手術をしているから、ひどくならないので大丈夫」と言われたそうだ。先入観は恐ろしい。

しかし、他の医者の肩を持つわけではないが、喉頭がこんなに腫れていても、口を開けたのどには問題が無いことが多い。成人の場合、口からは喉頭は見えないのだ。

見えなくても喉頭蓋炎の人はそれと分かる、くぐもった声になっている。口いっぱいにものをほお張って話すときの音に似ているのは、音の共鳴空間が変わるからだろう。この声を聴くと、スタッフは”重症サウンド”と称してすぐに私に知らせてくれる。この方はすぐに市立病院に紹介した。気管に直接空気を入れる緊急手術(気管切開術(イメージはこちら))になった。

哺乳類の歴史は、わが世の春を謳歌する恐竜の足元で、夜だけちょこまかできる小動物として始まった。魚の鰓から転化した喉頭から出す音で、その頃は生き延びるために仲間と最低限の連絡をとっていたことだろう。そんな日陰の身から2億年以上経った今、私たちは喉頭をつかって話したり、歌ったりしている。

耳鼻科の関わる器官を考えれば考える程、それがいかにコミュニケーションに重要かを私は思い知る。