院長ブログ

2025.09.23

喉頭の話

魚のエラ(鰓)は鮮度を見せるためにあるのではない。そこを通る血液と水の間でガス交換が行われていて、呼吸のためにある。水中から陸上へ進出したときにこのエラ呼吸から肺呼吸へと一大変革が起きた。進化は何にもないところから新しいものを生み出すより、既存のものを作り変える方が得意なので、魚のエラに相当する部分が肺呼吸している私たちヒトにも形を変えて存在している。さて、それはどこだろう?

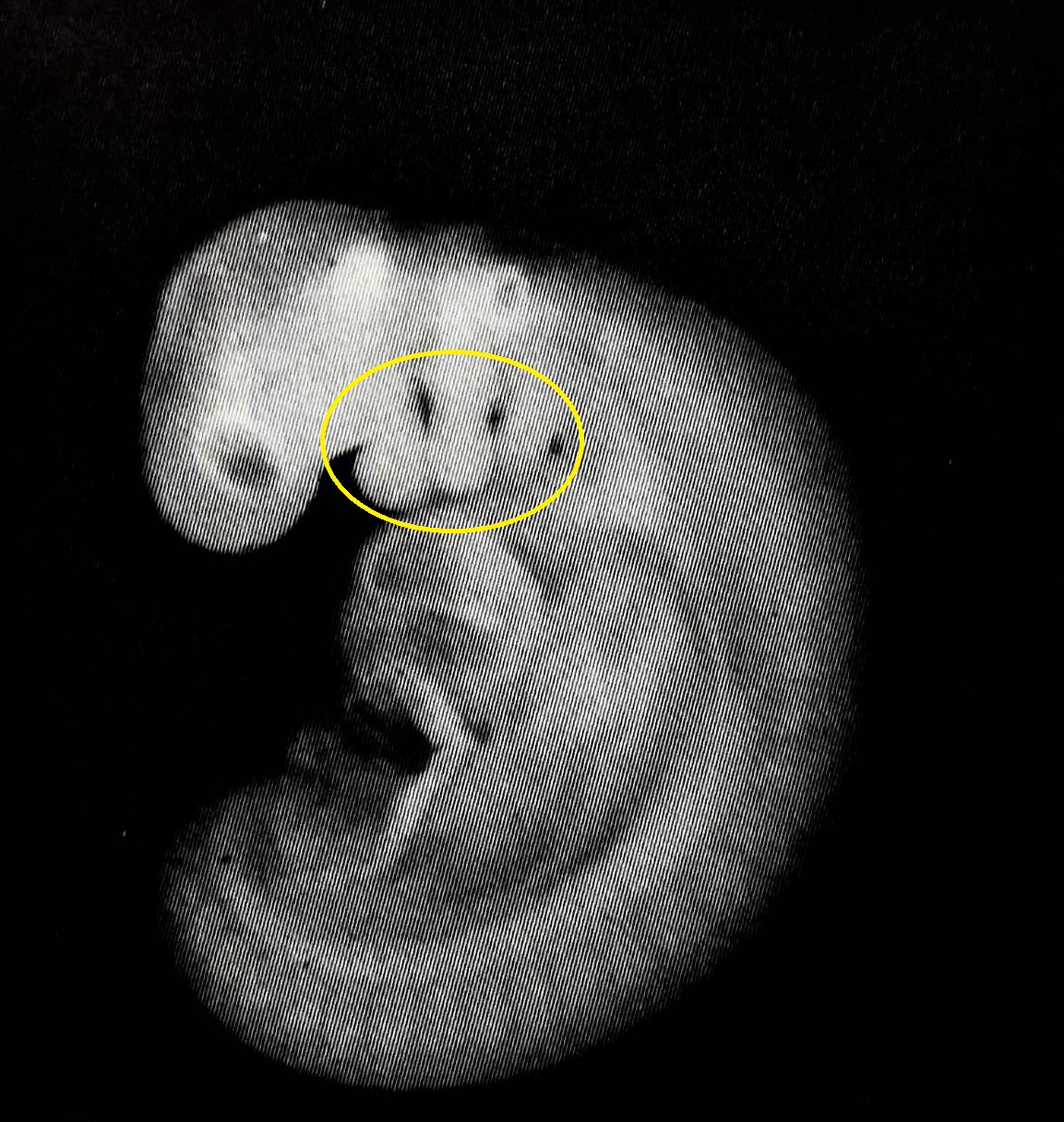

ヒントは、受精してから5週くらいの胎児の姿にある。この黄色い枠で囲った部分(鰓弓:さいきゅう)が魚のエラに相当し、ホ乳類では装いを新たにして機能している。

ヒトの横顔と魚の横顔(側面)を見比べると、ちょっと強引かもしれないが、耳から下あごがエラに重ならないだろうか?実際に、中耳の耳小骨と下あごはエラに由来する。魚時代は呼吸のための器官が、音を伝える業務に転換しているのは驚くばかりだ。ちなみに魚には中耳は無い。中耳炎は脊椎動物が陸に上がってから起きた病気なのだ。下あごについてはエラとの関連についてどう説明するか悩んでいたら、うちの看護師さんが「ああ、だから下あごが出ている人を”エラが張っている”というのか、わかった~」と納得してくれたので、そういうことにしてしまう。発生学のテストでは0点かもしれないが、説得力はある。

エラの由来は骨だけにとどまらない。エラを動かす筋肉はヒトでは顔に分布する表情筋になっている。魚には表情筋がないが、このエラを動かす筋肉はマグロなんかでは”ホホ肉”と言われ、食べた人を笑顔にしている。

さて、前置きが長くなったが、もう一つエラから発生した器官が”喉頭”で今回はこの喉頭について考えたい。

喉頭の役割は3つ、まず気道の入り口にあり、確固たる枠組みとなっている。空気の通り道がふにゃふにゃの構造では困るだろう。次に食べ物は食道へ、空気は気管への交通整理。そして最後に発声器官としての役割である。

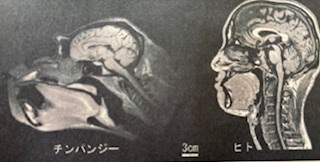

音は出すけど言葉を話さないチンパンジーとヒトは”口とのど"の作りが違う。チンパンジーは口腔が長く、のどが短い。そして舌が前後に長い。逆にヒトは口腔が短く、のどが長くなり、舌も球状になった。

(口腔の長さ、のどの長さ、舌の形の違い)

ヒトでは3次元的に形を変えられる舌が”口とのど”という音空間を自在に操れるので多様的でかつ安定した音=言葉を作り出せるのである。チンパンジーの作りでは前後に伸びた舌は動かしづらく、のども短いので音の多様性は生まれない。試しに下あごを前に突き出し、舌を長くした状態で話してみて欲しい、サルに形を近づけると、音は出ても言葉は安定しない。

ただ言葉を操るには便利なヒトの”口とのど”の作りは閉塞しやすいという欠点がある(過去のブログ)。だから下あごを出させた状態をキープするマウスピースが睡眠時無呼吸の治療になるのである。

エラの由来は骨だけにとどまらない。エラを動かす筋肉はヒトでは顔に分布する表情筋になっている。魚には表情筋がないが、このエラを動かす筋肉はマグロなんかでは”ホホ肉”と言われ、食べた人を笑顔にしている。

さて、前置きが長くなったが、もう一つエラから発生した器官が”喉頭”で今回はこの喉頭について考えたい。

喉頭の役割は3つ、まず気道の入り口にあり、確固たる枠組みとなっている。空気の通り道がふにゃふにゃの構造では困るだろう。次に食べ物は食道へ、空気は気管への交通整理。そして最後に発声器官としての役割である。

音は出すけど言葉を話さないチンパンジーとヒトは”口とのど"の作りが違う。チンパンジーは口腔が長く、のどが短い。そして舌が前後に長い。逆にヒトは口腔が短く、のどが長くなり、舌も球状になった。

(口腔の長さ、のどの長さ、舌の形の違い)

ヒトでは3次元的に形を変えられる舌が”口とのど”という音空間を自在に操れるので多様的でかつ安定した音=言葉を作り出せるのである。チンパンジーの作りでは前後に伸びた舌は動かしづらく、のども短いので音の多様性は生まれない。試しに下あごを前に突き出し、舌を長くした状態で話してみて欲しい、サルに形を近づけると、音は出ても言葉は安定しない。

ただ言葉を操るには便利なヒトの”口とのど”の作りは閉塞しやすいという欠点がある(過去のブログ)。だから下あごを出させた状態をキープするマウスピースが睡眠時無呼吸の治療になるのである。

また、サル類には声帯の他に声帯膜がある。声帯と声帯膜が合わせて振動することで大きな声が出て、遠方の仲間まで声が届きやすくなるという。オランウータンのロングコールは数百ⅿも届くが、声帯と声帯膜の二つの振動するものをコントロールすることは難しく、1~2分しか声が続かないらしい。ヒトではこの声帯膜が無くなって、声帯だけをコントロールすればよくなった。つまり遠くに届くことはあきらめ、近くにいる人と安定した声でコミュニケーションをとることを進化は選んだのだった。

そのおかげで、うちのパートさんは幼稚園バスに乗った娘を見送った後、再びバスに乗った娘が帰ってくるまでママたちとしゃべり続けられたのである。

どうしても喉頭を発生から書きたくて、エラの話から始めたら病気の話まで届かなかった。。。と言うことで次回も喉頭の話は続く。

そのおかげで、うちのパートさんは幼稚園バスに乗った娘を見送った後、再びバスに乗った娘が帰ってくるまでママたちとしゃべり続けられたのである。

どうしても喉頭を発生から書きたくて、エラの話から始めたら病気の話まで届かなかった。。。と言うことで次回も喉頭の話は続く。